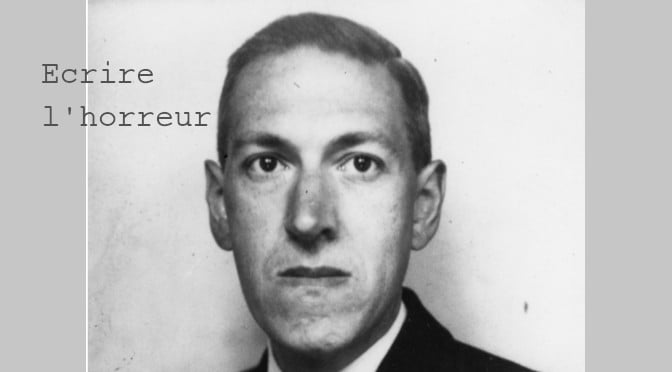

L’Homme qui rit (1928) de Paul Leni

La dissolution du bien et du mal

Un moyen de réussir ou du moins de donner une chance à un scénario d’horreur est, à mon avis, de dissoudre les catégories traditionnelles du bien et du mal (un héritage culturel qui ne veut pas que du bien à l’auteur et à l’autrice de l’horreur). Défiguré pour des raisons machiavéliques de sombre vengeance dès l’enfance, Gwynplaine est un monstre bien malgré lui.

Comprenons-nous bien : le monstre n’est pas une entité surnaturelle, il est le produit d’une société. Devenu une attraction, la société, dans sa cruauté aveugle, ne le considère pas comme totalement humain. Seule Dea, qu’il sauva, aveugle de naissance, voit l’humanité en lui comme une lumière.

L’apparence de Gwynplaine ne reflète pas le désastre émotionnel dans lequel il se trouve. Son drame est que ce destin a été écrit pour lui et ce déterminisme le consume d’un feu que sa bonté naturelle ne peut éteindre. Si vous pensez à un tel personnage pour votre scénario, considérez qu’il s’agit d’abord d’une victime innocente qui ne comprend pas. Sans distinction véritable entre le bien et le mal (distinction à la Méliès avec lequel le mal est désigné et personnifié), l’horreur moderne est bien plus troublante. Mais alors, qu’est-ce qui explique le succès de films comme The Conjuring ou L’Exorciste ? Si des forces du mal nommément désignées (des démons ou des esprits malveillants) et des forces du bien, qu’elles soient prêtres, exorcistes ou des familles unies par leur foi et leur amour, sont en un combat incessant, pourquoi privilégier l’ambiguïté morale d’un héros ou d’une héroïne ?

À mon avis, c’est l’universalité du concept qui attire. C’est rassurant de faire connaître qui est le méchant et qui ne l’est pas. Cette quête morale est un héritage socioculturel, ne la lapidons pas pour autant ; ce n’est pas pour cette raison que le flou entre bien et mal ne peut connaître lui aussi un triomphe.

Savoir où est le mal facilite aussi la lecture. On a peur, mais comme les enjeux moraux convoqués dans le texte sont facilement reconnaissables et surtout admis, l’expérience du mal en devient cathartique. En maintenant un dualisme prononcé entre vice et vertu, on aboutit à cet exutoire dont Aristote avait déjà conscience en son temps.

Dans L’exorciste, l’artifice du démon n’est qu’un prétexte au véritable sujet du récit : le doute et la perte de la foi par le père Karras. C’est bien plus qu’une simple confrontation entre le bien et le mal. C’est un principe similaire dans The Conjuring. Certes, il y a une figure purement maléfique (et inutile de lui chercher des raisons d’être ce qu’elle est), ce qui importe néanmoins est l’humanité des personnages. C’est en celle-ci que nous nous reconnaissons.

Nous vivons dans une société de plus en plus ambiguë. Alors quand notre inconscient collectif peut se reposer sur des récits dans lesquels la lumière vainc les ténèbres, cela interpelle des cordes primitives en nous. La possession (surtout d’enfants) et cette lutte contre des forces qui dépassent notre entendement et qui sont habituellement invisibles (d’où la nécessité dans un scénario d’horreur de les rendre sensibles, matérielles) mettent en scène un vocabulaire de l’horreur qui dit l’intrusion du fantastique, de l’inexplicable dans notre quotidien.

Il y a une violation de notre intimité, normalement rassurante, et cette possibilité nous terrifie.

Un malaise psychologique

Dans l’horreur moderne, le mal se manifeste chez le premier quidam rencontré. Les zombies sans nombre nous rappelle instamment que nous sommes tous des victimes innocentes et surtout en puissance. La raison est souvent mise au service du mal, mais il y a toujours une part d’humanité en nous qui nous fait aimer l’humain. Donnez à votre personnage cette ambiguïté, faites-le osciller entre victime et antagoniste. C’est une force que vous vous offrez en écrivant ainsi, car dans une situation où nous sommes incertains sur la moralité des actions qui s’y produisent, nous en éprouvons un malaise.

Et si votre lecteur/spectateur se sent ainsi, vous aurez atteint ce qui nous est inaccessible dans la vraie vie : l’autre. C’est de la puissance de votre écriture dont nous parlons ici.

Pourquoi ne pouvons-nous faire autrement que de sympathiser avec la situation de Gwynplaine ? Nous justifions ses actions parce que nous les comprenons, même si nous sommes persuadés qu’elles sont immorales et que nous ne sommes pas si imperméables que nous ne soyons pas capables d’en faire autant. Même chez le plus solide des vertueux, la porosité de l’âme cède souvent sous le poids de la tentation. Tout dépend des circonstances.

Dans l’horreur, la simplification entre bien et mal nous dessert davantage en nous contraignant entre nos propres limites. Lorsque le lecteur/spectateur sait déjà qui doit l’emporter selon ce que son héritage socioculturel lui a enseigné, il n’y a plus d’incertitude et d’autant moins de potentiel dramatique. Que ce soit Amelia dans Mister Babadook (2014) de Jennifer Kent ou Annie dans Hérédité (2018) de Ari Aster, nous ne parvenons pas à distinguer si elles sont des mères aimantes ravagées par le désespoir ou si leurs actions et leurs conséquences sont sous le contrôle d’un mal qui n’est pas nécessairement extérieur parce qu’en nous. It Follows (2014) de David Robert Mitchell ou The Witch (2015) de Robert Eggers fonctionnent parce qu’ils éliminent ce dualisme rassurant du bien et du mal. Nos motivations s’incarnent dans des figures maléfiques comme projections de notre passé, de nos erreurs ou de nos désirs inavoués.

Gwynplaine souffre du regard d’autrui et nous en éprouvons de l’empathie. Les trafiquants d’enfants ne sont qu’un prétexte : les regards qui se posent sur Gwynplaine sont ceux de la cruauté humaine ; voilà le véritable thème du récit. Le démon dans la chair (1963) de Brunello Rondi démontre que cette cruauté marginalise. Parce qu’elle est amoureuse d’un homme qui ne l’aime pas et qu’elle se livre néanmoins toute entière à sa passion, la superstition et la peur collective s’emparent rapidement du village et Purif est bientôt considérée comme une sorcière. Et son ostracisation par ceux-là même qui devrait la comprendre la mène à sa destruction.

Tout comme Gwynplaine, Purif est une victime d’une société incapable d’accepter la différence et qui y répond par une violence collective. Le monstre de Mary Shelley n’était qu’un précurseur. Gwynplaine est la créature d’une activité humaine et est jugé en conséquence. Il est méprisé alors qu’il ne réclame qu’une attention. C’est bien le manque de compassion et d’humanité qui est le véritable coupable.

Purif n’est pas défigurée et elle est même jolie. Pourtant, son comportement jugé inacceptable par sa communauté fait d’elle un paria ; pourtant, elle aussi, ne veut que de l’amour. Alors, si, dans votre prochain scénario d’horreur, vous ressentez le besoin d’une critique envers la société, ne la menacez pas d’une figure maléfique, hors du monde, mais bien plutôt, créez une victime du regard des autres, de la peur d’une communauté envers ce qu’il lui paraît hors de ses propres normes.

Selon tout cela, je considère que, à moins que vous vouliez faire un scénario d’aventures ou d’actions, nous devrions cesser ce dualisme entendu entre le bien et le mal.

Un amour impossible

La cécité de Dea nous laisse penser que le véritable amour ne se fonde pas sur l’apparence. La monstruosité de Gwynplaine ne cache pas la sensibilité de son âme. Dea la ressent, car l’amour transcende les corps. Cet amour de Dea rend la situation de Gwynplaine encore plus tragique et l’isole davantage dans sa souffrance. Dans Morse (2008) de Tomas Alfredson, nous avons aussi deux personnages, deux parias parce que l’une est un vampire et l’autre, un garçon timide qui se laisse harceler sans répliquer. Comme Dea et Gwynplaine, ou bien, si on veut, l’éternel mythe de la Belle et de la Bête, l’amour est une incommensurable force qui unit des êtres autrement marginalisés, que les circonstances soient sociales, économiques ou psychologiques.

Écrire l’horreur, c’est décrire des relations maudites ou tragiques parce que cela nous incite à nous rapprocher de ces figures supposées monstrueuses, de voir en elles l’humain. L’amour, la solitude, le désir d’être accepté demeurent des sentiments universels et font de l’horreur un mouvement inconfortable et profondément touchant.

Cet amour impossible est peint sur la toile du grotesque. Le cadre carnavalesque est un trope assez conventionnel de l’horreur parce qu’il exprime la décadence d’une société en partie à cause de son hypocrisie et de sa corruption. Surtout, le carnaval est une inversion des valeurs : la laideur et la beauté s’unissent et échappent au dualisme habituel des regards qui jugent. La Monstrueuse Parade (1932) de Tod Browning possède une humanité avec laquelle on découvre la monstruosité morale des normaux.

Mikhaïl Bakhtine en 1965 a bien mis en avant l’idée du carnaval comme un espace dans lequel les hiérarchies habituelles sociales, culturelles et même religieuses sont renversées. Les nouveaux modes d’expression habituellement scandaleux deviennent la norme : la folie, le grotesque, la moquerie, la profanation…

L’horreur se sert du carnaval pour rompre la différence entre le rationnel et l’irrationnel. Le Monstre (1955) de Val Guest exploite brillamment les idées de Bakhtine. La science qui se veut rationnelle se voit ainsi renversée, ne parvenant pas à expliquer l’inconnu que représente la créature. La mutation de Carroon nous apparaît totalement grotesque et provoque à la fois de la répulsion et de la fascination. Car le sentiment d’inquiétude ou d’étrangeté que provoque en nous la déformation des corps attire notre regard dans une espèce de transe.

Dans un carnaval, les comportements habituellement dominés par la morale deviennent la nouvelle norme. Dans La Loterie (1996) de Daniel Sackheim, adapté de la nouvelle de Shirley Jackson, une communauté entière participe à un rituel sacrificiel dans lequel les valeurs morales sont momentanément oubliées et la violence d’un lynchage, normalement interdite dans une société supposée civilisée, devient un acte socialement accepté.

L’esthétique grotesque du carnaval est le canal au travers duquel l’horreur s’écoule.

Le masque

Porterions-nous un masque, qu’il soit social ou autre, qui emprisonne notre être intérieur ? C’est la question que pose Paul Leni et avant lui, Victor Hugo. Le masque est souvent utilisé dans l’écriture de l’horreur pour traiter de l’identité, des douleurs intérieures et généralement de l’impossibilité du monde à nous comprendre.

Le masque est l’instrument de la distinction entre l’apparence et l’être. Une idée que Sartre désapprouve parce que, selon lui, l’apparence ne recèle pas de vérité intérieure. Gwynplaine est autant défini par son sourire imposé que par la manière dont il choisit de vivre cette condition.

Comme les autres se moquent de son faciès toujours souriant, l’amour seul est aveugle. L’irréversibilité du masque de Gwynplaine le condamne à ne pas pouvoir être aimé, même à travers la cécité de Dea. L’horreur moderne a bien conscience qu’il suffit de presque rien pour être stigmatisé.