La Conscience Vengeresse (1914) de D.W. Griffith

La Conscience Vengeresse semble bien être la première adaptation que le cinéma ait jamais faite. Les thèmes sont la matière même du récit. L’un de ceux-ci est comment la culpabilité ronge un individu et altère sa perception des choses.

Cette culpabilité ressentie n’est pas immédiate à l’acte de transgression. C’est lorsqu’il prend progressivement la mesure de son acte que le jeune homme se juge lui-même. Sa propre condamnation se manifeste en insomnies et agitations, en une paranoïa, en un comportement erratique et en hallucinations. Celles-ci sont d’ailleurs la représentation la plus évidente de son sentiment de culpabilité.

La culpabilité est bien davantage qu’un thème : elle est la force de l’intrigue. Comme elle gagne en puissance, le héros agit de façon de plus en plus irrationnelle et c’est ce qui le mène à sa perte. Griffith ne trahit pas la pensée de Poe : la passion et la raison sont au cœur du conflit du jeune homme. La conscience s’imprègne de cette culpabilité insensible comme une émanation qui l’emplit à plus soif jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus lutter.

Et comme le lecteur/spectateur apprécie bien mieux un récit lorsque le conflit est interne, c’est le tourment du personnage qui le fascine, non d’éventuelles forces extérieures qui, en soi, ne sont pas conflictuelles. C’est ce tourment qui condamne et punit le personnage. Il n’y a alors qu’un remède : se confesser pour se libérer.

Un amour interdit

Cette interdiction est prononcée par l’autorité familiale. Certes, en 1914, le conflit de la tentation contre les attentes familiales était plus conséquent que ce qu’il est devenu. Néanmoins, c’est une préoccupation encore très actuelle entre les générations. Nous avons en effet d’un côté des valeurs traditionnelles représentées par une autorité patriarcale et de l’autre un jeune homme qui cherche à s’émanciper.

Nous considérerons cet interdit comme l’élément déclencheur de toute l’intrigue puisqu’il est la condition de la décision future du héros. C’est un désir refoulé qui n’a d’autre issue que la frustration et celle-ci mène à une destruction.

La folie

La folie et ses hallucinations concomitantes crée un sentiment d’incertitude, une hésitation entre le réel et ce qui est imaginé. Ce que voit le jeune homme (et nous du même coup) est-ce réel ou une projection de sa culpabilité ? Ce questionnement amplifie le sentiment d’horreur.

La culpabilité est une notion abstraite. Les hallucinations manifestent cette peur. Comment ne pas se sentir coupable lorsqu’un être aimé met fin à ses jours ? Et lorsque l’obscurité se saisit parfois de nous ou plutôt quand nous nous absorbons en elle, alors se dessinent sur cet écran de nuit les images qui font mal. Pour le jeune homme, ce sont celles de son oncle.

Même quand on suggère des choses comme la culpabilité ou la paranoïa, il faut des images. Étrangement, la folie nous donne un accès aux rouages de notre psyché comme si nous n’étions jamais mieux décrits qu’au-travers de la folie. Quand on arrache la surface des choses, l’être véritable se révèle.

Nos désirs secrets et ceux que nous ne saurions avoués, les peurs que nous avons héritées de nos ancêtres (croyons-nous vraiment que nous avons évacué la terreur de la dévoration ?), s’offrent en délirants spectacles. La folie, c’est notre âme terriblement humaine.

Qui est ce moi qui est autre ? Voilà ce que la folie mise en fiction tente de nous faire comprendre. La folie et ses hallucinations, ce sont nos émotions qui s’incarnent. Ce qui nous déchire à l’intérieur, ces traumatismes que nous avons oubliés ; pour nous, ils se manifestent en monstrueux phénomènes.

Selon Plaute et Hobbes, le mal est inhérent à la société. L’artiste le contemple, la folie est son moyen de l’exprimer. L’humanité en communauté est violente et égoïste, c’est la raison pour laquelle un Rousseau préconise de se retrancher du monde des hommes car ainsi, nulle tentation (héritage moral judéo-chrétien).

Si on l’admet, les mots de l’horreur sont ceux de notre conscience collective. La folie s’offre alors comme expression de la fragilité d’un pacte social.

Ce qui est fou dans la définition de la folie, c’est qu’en fin de compte, elle donne à nos sens une explication rationnelle de ce qu’ils croient percevoir ou ressentir. A l’autrice et à l’auteur qui souhaitent en parler, cela leur offre une plus grande liberté.

Quelques conseils

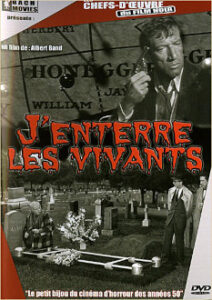

Vous écrivez un scénario d’horreur ? Concentrez-vous sur les tourments de vos personnages. La menace extérieure n’est qu’un prétexte, un McGuffin dirait Hitchcock. J’enterre les vivants (1958) de Albert Band confirme cette assertion. Le cœur de l’horreur est en nous. Tout comme le jeune homme de La Conscience Vengeresse, Robert éprouve un fort sentiment de culpabilité dans l’inversion des tombes occupées et des concessions réservées mais encore vides de tout corps.

Vous écrivez un scénario d’horreur ? Concentrez-vous sur les tourments de vos personnages. La menace extérieure n’est qu’un prétexte, un McGuffin dirait Hitchcock. J’enterre les vivants (1958) de Albert Band confirme cette assertion. Le cœur de l’horreur est en nous. Tout comme le jeune homme de La Conscience Vengeresse, Robert éprouve un fort sentiment de culpabilité dans l’inversion des tombes occupées et des concessions réservées mais encore vides de tout corps.

Il y a quelque chose de sublime, oserais-je divin, dans ce pouvoir de Robert sur la vie et la mort. On peut comprendre son obsession. La question dramatique est de savoir si Robert a vraiment ce pouvoir ou s’il est dans l’illusion de sa folie.

Saisissez-vous de la culpabilité pour votre prochain scénario d’horreur. Elle lui donnera une dimension tragique fort appréciée du lecteur/spectateur. Safe (1995) de Todd Haynes n’est pas à proprement parler un film d’horreur mais il utilise les moyens du genre pour se dire. D’abord Carol se sent coupable vis-à-vis de la société qui a fait d’elle une femme au foyer d’une classe moyenne supérieure de Californie. Elle n’accepte pas sa déviance et tente de s’en guérir.

Saisissez-vous de la culpabilité pour votre prochain scénario d’horreur. Elle lui donnera une dimension tragique fort appréciée du lecteur/spectateur. Safe (1995) de Todd Haynes n’est pas à proprement parler un film d’horreur mais il utilise les moyens du genre pour se dire. D’abord Carol se sent coupable vis-à-vis de la société qui a fait d’elle une femme au foyer d’une classe moyenne supérieure de Californie. Elle n’accepte pas sa déviance et tente de s’en guérir.

Comme sa condition s’aggrave, elle se sent devenir un fardeau pour son entourage. Et elle s’en veut car, ne pouvant s’intégrer dans ce que la norme juge comme normal, c’est son identité qui est questionnée. Mais le remède sera tout autant destructeur.

Assumez l’ambiguïté entre le réel et l’imaginaire. L’horreur est une incertitude, un désordre. Ébranlez les convictions de votre lecteur/spectateur en le laissant dans le doute vis-à-vis de l’expérience de vos personnages. Considérons par exemple Session 9 (2001) de Brad Anderson. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique désaffecté, ambiance gothique assurée. Cela confirme aussi l’importance du lieu dans l’horreur qui est alors la condition même de celle-ci. Cet espace est propice à débrider l’imagination autant celle des personnages que la nôtre. Et lorsqu’elle teint de son imaginaire la réalité, quelles sont les menaces réelles ?

Assumez l’ambiguïté entre le réel et l’imaginaire. L’horreur est une incertitude, un désordre. Ébranlez les convictions de votre lecteur/spectateur en le laissant dans le doute vis-à-vis de l’expérience de vos personnages. Considérons par exemple Session 9 (2001) de Brad Anderson. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique désaffecté, ambiance gothique assurée. Cela confirme aussi l’importance du lieu dans l’horreur qui est alors la condition même de celle-ci. Cet espace est propice à débrider l’imagination autant celle des personnages que la nôtre. Et lorsqu’elle teint de son imaginaire la réalité, quelles sont les menaces réelles ?

L’obsession de Mike tend à nous démontrer qu’il sombre dans la folie. Naturellement, nous aimons nous en persuader. Brad Anderson et Stephen Gevedon joue sur cette ambiguïté du personnage. Or leurs expériences éminemment subjectives ne laissent de nous inquiéter car leur folie qui gagne néanmoins de plus en plus de terrain ne semble pas tout expliquer. Qu’est-ce qu’il s’est réellement passé ?

I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016) de Oz Perkins va encore plus loin car dès le début la narratrice et personnage principal nous dit qu’elle va mourir dans cette étrange maison de la maîtresse des lieux dont elle est l’infirmière. Qui s’adresse ainsi à nous ? La maîtresse des lieux en question est une romancière de l’épouvante. Une innovation intrigante de Oz Perkins est qu’il mêle le présent du récit aux analepses, jusque là rien de bien nouveau, le passé explique toujours le présent, mais il tisse habilement les récits fictifs de la romancière dans ce présent et ce passé et nous ne savons plus que croire.

I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016) de Oz Perkins va encore plus loin car dès le début la narratrice et personnage principal nous dit qu’elle va mourir dans cette étrange maison de la maîtresse des lieux dont elle est l’infirmière. Qui s’adresse ainsi à nous ? La maîtresse des lieux en question est une romancière de l’épouvante. Une innovation intrigante de Oz Perkins est qu’il mêle le présent du récit aux analepses, jusque là rien de bien nouveau, le passé explique toujours le présent, mais il tisse habilement les récits fictifs de la romancière dans ce présent et ce passé et nous ne savons plus que croire.

Le présent relate l’expérience de Lily dans la maison. La chronologie est alors entrecoupée d’analepses expliquant l’histoire de la maison et de ses anciens occupants. Les récits de la romancière ne sont pas des récits dans le récit. Ils s’intègrent dans l’intrigue de manière qu’on ne sait plus à quel espace et à quel temps ils appartiennent.

Certes, ce sera un thème délicat à manier, mais la folie apporte une dimension qu’un récit d’horreur a souvent besoin pour instiller la peur et l’angoisse chez son lecteur/spectateur.

Un instrument souvent convoqué est le retour du refoulé. Par quelques circonstances singulières, quelque chose d’oublié réapparaît et se manifeste. Ce sera l’occasion pour un personnage de prendre conscience d’un désir secret, de projeter des angoisses ou encore de matérialiser un traumatisme de l’enfance, par exemple. C’est une effraction de l’inconscient. Roman Polanski avec Répulsion (1965) assume totalement la folie dans ce récit écrit par lui-même, Gérard Brach et David Stone. D’abord, l’isolement est le contexte de la folie. Par cet isolement, les traumatismes de Carol ont une voie d’accès royale vers sa conscience et perturbent gravement ses perceptions. Carol y répond par un comportement erratique.

La photo de famille du dénouement nous donne la réponse d’une enfance souillée par une représentation du sadique mais pire, bien pire, avec le consentement tacite des autres. C’est précisément le problème au cœur de Répulsion. Les mains sortant des murs est une hallucination surréaliste de la pénétration d’une force irrésistible de ce traumatisme refoulé dans la vie de Carol. L’hallucination est une réalité intérieure qui s’expose à nos sens et la projette hors de nous.

La photo de famille du dénouement nous donne la réponse d’une enfance souillée par une représentation du sadique mais pire, bien pire, avec le consentement tacite des autres. C’est précisément le problème au cœur de Répulsion. Les mains sortant des murs est une hallucination surréaliste de la pénétration d’une force irrésistible de ce traumatisme refoulé dans la vie de Carol. L’hallucination est une réalité intérieure qui s’expose à nos sens et la projette hors de nous.

Quant aux fissures, on le interprétera comme les déchirures d’une enfance brisée.

L’inquiétante étrangeté

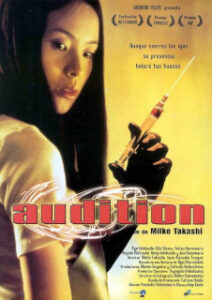

Instaurée par Freud (inquiétante étrangeté est la traduction la plus courante de son concept Unheimlich) est très inspirant pour l’écriture de l’horreur car on y voit ce qui est familier, soit notre propre identité telle qu’on croit la connaître, soit celle de proches qu’on ne reconnaît plus, devenir des entités menaçantes. Considérons Audition (1999) de Miike Takashi . Il est simple de poser d’abord le familier avant de procéder à sa transformation. Ainsi, Asami nous apparaît d’abord douce et timide avant d’être subvertie en une entité toute autre.

Instaurée par Freud (inquiétante étrangeté est la traduction la plus courante de son concept Unheimlich) est très inspirant pour l’écriture de l’horreur car on y voit ce qui est familier, soit notre propre identité telle qu’on croit la connaître, soit celle de proches qu’on ne reconnaît plus, devenir des entités menaçantes. Considérons Audition (1999) de Miike Takashi . Il est simple de poser d’abord le familier avant de procéder à sa transformation. Ainsi, Asami nous apparaît d’abord douce et timide avant d’être subvertie en une entité toute autre.

L’étrangeté provient d’une perte de repères. Le héros Shigeharu se présente à nous comme un veuf respectable et c’est bien ce qu’il est mais cette identité se trouvera complètement chamboulée au fur et à mesure que la véritable nature de Asami se fait jour. Et ce n’est pas vraiment un tour de force que nous partagions nous aussi ce malaise grandissant du héros puisque c’est sous son regard que nous est conté ce récit.

Pris d’hallucinations, Shigeharu fait de son fils, pourtant source de stabilité et de normalité, une figure inquiétante. Et ce partage naturel de perceptions entre le héros et nous fait que nous ne pouvons plus être certains si l’événement qu’on nous donne à voir est réel ou imaginé. C’est alors par le jeu des analepses que nous sont fournies les explications sur le traumatisme de Asami.

L’horreur est d’autant plus marquée qu’elle provient de situations et de personnages qui sied bien à une comédie mélodramatique.